GDP、棉花与承兑汇票——论港元稳定币如何破局

编者按

最近笔者在和投资者交流的时候,收到最多的两个问题,一是香港稳定币法案能否改写全球稳定币市场格局,二是当局未来可推出哪些举措促进这一过程?本文通过回顾19世纪末至20世纪初美元击败英镑的崛起历程,并结合全球最大的两家稳定币USDT和USDC的成功经验和当前稳定币格局,尝试回答这些问题并提供一些政策思路。

一、后监管时代的全球稳定币格局

香港的稳定币法案在8月1号即将正式生效。对于港元稳定币的未来,目前市场有两派声音。

乐观派认为,港元稳定币和未来的真实资产上链(RWA)结合,将形成稳定币-加密资产的投资闭环,不仅会促进香港区块链生态的蓬勃发展,还可给未来的人民币稳定币探探路。最终,港元稳定币+离岸/在岸人民币稳定币将有望彻底打破美元垄断地位,重塑全球货币体系。

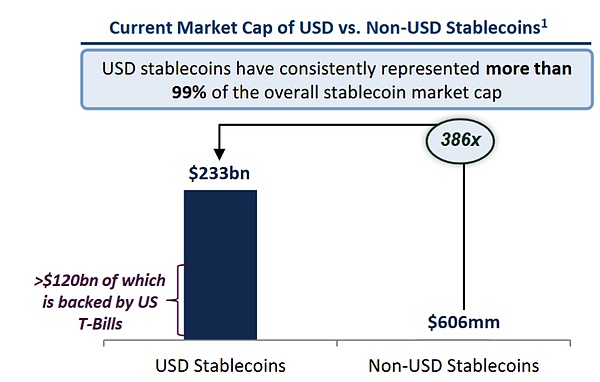

悲观派认为,当前全球99%的稳定币都是美元稳定币(图1),USDT和USDC双寡头垄断格局已经形成,而美国的稳定币法案将强化这一格局,留给港元稳定币的空间有限。更何况,目前香港仍然没有正式发行的港元稳定币产品,仅有三家机构——京东币链科技(香港)、圆币科技以及渣打银行联合体——参与了金管局的沙盒试点计划。可以说,港元稳定币"八字还没一撇"。

图1:目前美元稳定币 vs 非美元稳定币的市场规模对比

数据来源:TBAC,GMF Research

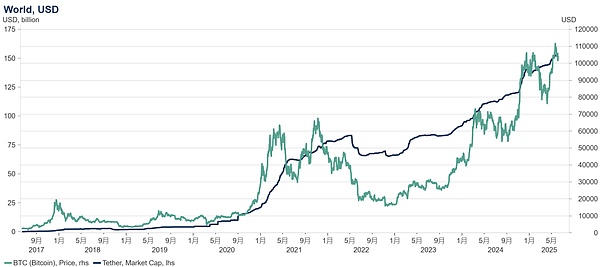

在笔者看来,无论是香港还是美国的稳定币法案,都不足以从根本上改变稳定币市场规模的增长轨迹。事实上,回顾稳定币市场的发展历程,其规模变动的最根本驱动因素是区块链生态是否存在赚钱效应。在2020-2021年期间,以比特币为代表的加密资产因流动性宽松而大幅上涨时,自然有更多的玩家将法币兑换为稳定币并参与交易,这一时期稳定币总规模由60亿飙升25倍至1500亿;而当2022年后加密资产陷入熊市,投资者逐步退出市场,并将稳定币兑换回法币(图2)。从这个角度看,稳定币更像是拉斯维加斯赌场中的筹码,或者投资者在券商软件中的证券账户余额——其需求与风险资产的投资热度正相关。

图2:比特币价格和Tether市值

数据来源:Macrobond,GMF Research

不过,法案可能会加快稳定币市场格局的割裂分化。美国两院分别推进的天才法案(GENIUS)和稳定法案(STABLE)对稳定币的合规性提出了严格要求,其中最引人注目的条款并非"储备资产必须100%以安全资产担保"或各种"KYC/AML"限制,而是"发行人需具备冻结或销毁代币的技术能力以配合执法和国家安全需要"。换言之,未来的合规稳定币发行商必须配合美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)进行金融制裁,其匿名性和反制裁能力将彻底消失,与美国银行存款或美国国债别无二致。从这个意义上讲,美国稳定币法案实质上是对已经成熟的美元稳定币进行"招安"。这种现象在金融史上并不罕见——1980年代储贷危机后货币市场基金的规范化以及2008年后资产证券化产品的监管都经历了类似过程。

然而,稳定币再稳定,其本质仍然是加密资产,也遵循“水至清则无鱼”的规律。极端的合规必然挤压灰色需求。这意味着在后监管时代,全球稳定币市场格局可能会更加显著地裂变为三类市场:第一类是服务于美国和主要发达经济体合规交易支付需求的合规美元稳定币,严格遵循美国监管要求,具备完整的KYC/AML机制和制裁配合能力;第二类是服务于新兴市场或边缘地区美元交易需求的非合规美元稳定币,为无法获得传统美元服务的用户提供替代方案;第三类是服务于非美元交易支付需求的其他货币稳定币,包括港元、欧元、人民币等主要货币的稳定币产品。

有趣的是,近期Bankless与Tether首席技术官Paolo Ardoino的访谈也透露出了相似意思。他表示,公司既不会完全转型为美国版合规稳定币,也不会彻底退出美国市场,而是可能在美国设立专门的子公司发行"美国版USDT",同时将主要业务继续聚焦于巴西、阿根廷等新兴市场国家。虽然Tether官方强调的理由是这些新兴市场银行业发展相对滞后、存在稳定币支付交易需求,但实际原因之一是这些地区监管环境相对宽松、本币汇率波动较大、资本外流等灰色需求较为旺盛。在这一背景下,如果港元稳定币的推出能够配合合理政策、活跃业务场景与相应基础设施,有望在“三分天下”中分一杯羹。

金融史上没有新鲜事。为了给香港稳定币未来发展找找思路,不妨回顾一下19-20世纪初美元击败英镑的崛起历程。本文总结了美元成功崛起的“三连招”,并将其映射至当下稳定币市场,以尝试在政策层面提供一些思路。

二、GDP登顶与美元崛起

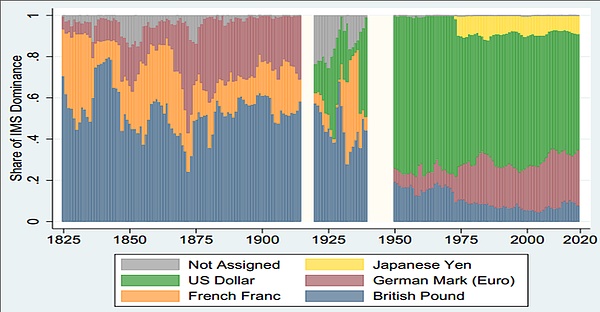

强大的经济是货币崛起的必要不充分条件。在人类漫长的历史上,可被称作主导货币(dominant currency)的货币种类屈指可数(图3),充其量有四种(Ilzetzki et al, 2021),包括16世纪的西班牙银元、17世纪的荷兰盾、18-20世纪初叶的英镑,以及二战后的美元。其交替极其缓慢,往往以百年为单位。更重要的是,所有成为主导货币的经济体都是当时世界上最强大的经济体(之一),且由于货币存在网络效应,即便在“旧王”经济实力衰落后,其货币仍然维持很长时间统治地位。

美元击败英镑也不例外。早在19世纪70年代,美国GDP就已经超过英国;到1880年代,美国已成为全球最大的工业国;至20世纪初,美国GDP一度达到英国的4倍之多。然而,英镑依然牢牢占据着全球储备货币的交椅,直到二战后才正式让位于美元。

图3:人类历史上的主导货币与兴衰原因

数据来源:Ilzetzki et al(2021),GMF Research

这一历史经验对港元稳定币的启示是:要想挑战美元稳定币地位,香港本土必须拥有活跃的、以稳定币为中介的“经济活动”。对于区块链而言,到目前为止,经得起验证的经济活动仍然是交易(trading)。换言之,香港必须打造一个技术先进、交易活跃、流动性充裕的加密资产交易所,并将港元稳定币作为该交易所的“法定筹码”。

事实上,今天两大稳定币USDT和USDC都离不开强大交易所的支持。USDT的早期成功离不开Bitfinex。该交易所于2015年1月率先引入USDT作为美元的稳定替代品,并首创了BTC/USDT交易对,在银行受限的背景下,将其定位为加密货币交易的主要法币入口通道,并通过强大的做市能力提供了流动性。之后币安、火币、OKEx等头部交易所从2017年至2018年开始陆续将USDT设置为基础交易对,使USDT成为了跨平台套利交易的重要中介货币。类似地,USDC的成功也是基于与Coinbase的合作。其于2018年推出,并随后受到Kraken、Gemini等合规化程度较高的美国交易所支持,这些平台通过整合USDC的存款、取款和多样化交易对,提升了其在加密生态中的采用率。

好消息是,港元本身采取联系汇率制,可以视作广义的“美元稳定币”,用户的接受门槛并不太高。坏消息是,CEX交易所竞争极其激烈,想要打出一个具有“香港特色”的成功CEX实属不易。这个交易所不仅要获得香港金管局的正式牌照,还要具备以下核心能力:第一,强大的技术基础设施,包括高频交易撮合系统、多链资产支持、跨境支付通道等;第二,丰富的交易对设计,除了常规的BTC/港元稳定币、ETH/港元稳定币外,还应包括港元稳定币与其他主流稳定币(USDT、USDC)的直接交易对,甚至与人民币相关的离岸交易对;第三,机构级的服务能力,包括大宗交易、托管服务、衍生品交易等,以吸引海外机构参与;第四,与香港传统金融体系的深度连接,实现法币与稳定币的便捷兑换,形成真正的金融桥梁作用。

三、寻找香港的“数字棉花”业务

美元击败英镑的第二招,是找到了具有“美国特色”的火爆资产,成为替代英镑的切入点。历史经验表明,商品定价权是货币国际化的重要抓手。尽管在整个19世纪,英镑仍主导着小麦、铜等全球大宗商品的定价,但从19世纪后期起,随着美国经济实力的增强和本土交易所的兴起,某些原产于美洲或美国主导贸易的大宗商品逐步转向美元计价。这一转变标志着美元开始通过区域性优势资产逐步蚕食英镑的国际影响力。

例如,棉花作为美国的主要出口商品,其期货交易于1870年在纽约棉花交易所(New York Cotton Exchange)启动,并以美元作为计价单位。同样,咖啡主要产自南美洲,而美国作为其关键进口国,其标准化期货交易于1882年在纽约咖啡交易所(New York Coffee Exchange)开始,也采用美元计价。这些交易所的建立不仅标准化了交易流程,更重要的是创造了结构性的美元需求:全球投资者和贸易商为了参与这些规模庞大的市场,必须开设美元账户并持有美元,形成了"商品吸引力→货币使用→流动性提升→市场扩大"的正向循环。

类似的,USDT和USDC也各自找到了各自的“数字棉花”业务。USDT凭借其相对宽松的KYC/AML要求和广泛交易所支持,使其在银行业基础设施欠发达的环境中脱颖而出,有效满足了跨境支付、资金避险和灰色经济活动的需求。其在拉美、东南亚、非洲等监管环境相对灵活的地区占据主导地位,其市值长期稳居稳定币榜首,是加密货币交易的主要计价和结算工具。USDC则选择了合规化路径。主打安全可靠的品牌形象,不仅是最早定期公布独立审计储备资产的稳定币发行方之一,还获得了美国多个州的金融监管牌照,主要服务于机构投资者、传统金融机构以及对合规要求较高的发达市场用户。这种差异化定位,使USDC在机构级应用和DeFi生态中获得显著优势。

对于港元稳定币而言,如果能找到香港市场上的“数字棉花”业务——即香港具有独特优势的赛道——则将能够吸引海外玩家长期增持港元稳定币,形成自我强化的需求循环。

笔者认为,大宗商品的链上交易可能是属于香港稳定币的“数字棉花”业务。有以下几个理由。一是,目前大宗商品上链目前在区块链上的发展较为迟缓,受监管等因素限制,仅Coinbase、Bybit等少量交易所提供相关合约,且主要集中在黄金(如PAXG、XAUT)等贵金属领域,其他商品类别的交易量和持仓规模都相对较小,客观上为香港提供了先发优势的战略窗口。二是,香港作为背靠中国大陆的亚洲金融中心,在稀土、铁矿石、铜、农产品等领域拥有显著优势。中国大陆控制着全球约70%的稀土产量和90%的稀土加工能力,同时是全球最大的铁矿石和铜消费国,分别占全球消费量的50%和54%。此外,亚洲也是全球主要的大米、棕榈油等农产品生产和消费地区。这些资源禀赋赋予香港独特的区位优势,可将大陆的供应链资源与香港的国际金融体系相结合。三是,大宗商品链上交易所可与大陆货仓以及交易所在交割环节进行合作,实现三赢格局。大陆贸易商增加贸易量并赚取了港元稳定币收益,香港促进了港元稳定币并获得交易佣金,整个亚洲地区则受益于更好的套保和投机机会。

如果香港能够打造全球首个专注于大宗商品的区块链期货交易平台,将极大激发大陆、香港和亚洲市场对港元稳定币的需求。这不仅能够巩固香港作为国际金融中心的地位,更将为人民币国际化提供重要参照。

四、HKMA可对外提供“港元稳定币”流动性

美元击败英镑的第二招是对外信贷投放和流动性支持。1914-1918年期间,美国从净债务国转变为净债权国,累计向协约国提供约100亿美元贷款(相当于当时美国GDP的15%),这些贷款均以美元计价并要求以美元偿还。从资产负债表角度看,这一安排实质上创造了结构性的美元需求:债务国必须通过对美净出口获得美元来偿还债务,从而有动机接受美元作为贸易计价货币,并主动囤积美元储备。这种"放贷→创造需求→强化使用"的机制为美元国际化提供了强大的内生动力。

美联储向海外提供流动性为美元扩张提供了关键支撑。 1914年《联邦储备法》实施后,美联储开始支持海外银行承兑汇票业务,其本质是美国银行的国际业务提供最后贷款人功能。这一政策效果显著:美国银行海外分支机构从1900年的8家激增至1920年的181家,业务网络遍布拉美和亚洲主要商业中心。承兑汇票机制不仅降低了国际贸易的交易成本,更重要的是通过央行信用背书增强了市场对美元的信心,为美元在国际贸易中的广泛使用奠定了制度基础。

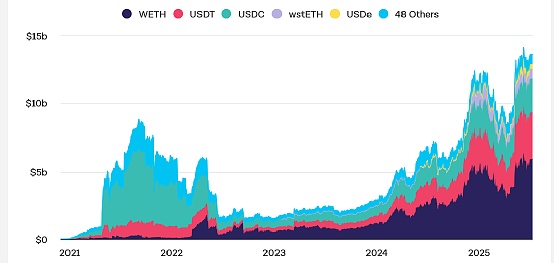

类似的,稳定币在2020-21年的爆发跟借贷也离不开关系。2020年夏天,Compound协议开始分发COMP治理代币,开启了"流动性挖矿"热潮,并引发了区块链上去中心化金融活动(DeFi)的爆发式增长,史称“去中心化金融之夏”(DeFi Summer)。DeFi是部署在智能公链(比如以太坊)、无需中心化机构介入的金融系统,其通过智能合约(smart contract)自动执行借贷、交易、保险等传统金融服务,但涉及的标的是加密资产。如果说加密资产本身提供的是转账和价值储藏服务,传统中心化交易所提供的是交易服务,那么DeFi提供的就是更加复杂的借贷和衍生品投资服务,它是金融活动演变的自然结果。

为什么DeFi促进了稳定币的需求?借贷活动同样扮演了非常重要的角色。在Aave、Compound等DeFi借贷协议中,稳定币是最受欢迎的借贷标的。一方面,贷款人(lenders)愿意把稳定币借出以赚取利息与治理代币,因为稳定币价值相对安全;另一方面,借款人(borrowers)可以借入稳定币用于流动性挖矿、杠杆交易或者套利。这形成了基于稳定币的供需循环。据DeFi Pulse数据,DeFi协议锁仓价值(TVL)从2020年6月的10亿美元暴增至2021年峰值的近2000亿美元。其中,稳定币在整体锁仓中占比超过60%,在借贷协议中的占比高达70%以上。以Aave为例,2021-2022年从其协议借出但尚未归还的债务总额规模一度飙升至70亿美元,其中USDT和USDC占比超过80%(图4)。

图4:Aave借出未归还的债务总额与类型

数据来源:Block,GMF Research

上述经验显示,如果能够主动创造或满足市场借贷需求,将有助于促进其货币的接受度。从这个意义上讲,如果香港金管局(HKMA)愿意为链上交易或者商业活动,直接或者间接(例如通过交易所或者借贷协议)提供港元稳定币形式的贷款或流动性支持,则可通过央行信用背书增强市场信心,有助于推动港元稳定币挑战现有美元稳定币格局。

五、写在最后的话

尽管今天美元稳定币的地位看似坚不可破,但法币的历史经验表明,国际货币体系并非一成不变,这为其他稳定币的发展留下了空间。学术界对此存在两种不同观点:"哈佛学派"认为单极货币体系更为稳定(Gopinath, 2015; Farhi and Maggiori, 2018),过去75年的美元体系实践似乎印证了这一论断。但"伯克利派"则持不同观点,认为尽管每个历史时期都存在"主导货币",但多极货币体系才是历史常态(Eichengreen et al., 2017; Gourinchas and Obstfeld, 2012)。从长历史视角来看,20世纪50年代以来的美元独大局面在货币史上并非常态(图5)。在整个19世纪,英镑在国际储备中的占比仅为50%左右,剩余50%的市场份额被法郎、德国马克等货币分割。

图5:历史上的人类货币

数据来源:Vicquery(2021),GMF Research

当然,这并不意味着香港稳定币的发展将是一帆风顺。近期市场上流行一种观点,认为跨境支付便利性将成为港元稳定币的核心应用场景和竞争优势。但现实情况是,在当前全球金融体系下,贸易结算已远非最重要的货币需求来源。这不仅适用于加密资产,对传统法币更是如此。美国进出口贸易额占全球贸易的比重约为10%,GDP仅占全球经济总量的约25%,但美元在国际贸易结算中的占比超过60%,在债务计价货币领域的比重约70%,在全球外汇交易中的占比更是高达90%。从市场规模来看,全球商品贸易年交易总额约为25万亿美元,而全球外汇交易年均规模超过1800万亿美元,是贸易规模的70多倍。这表明,要想发展港元稳定币的需求,仅仅聚焦商贸支付便利性而忽视其在金融市场的应用,恐怕是不行的。

更进一步,除了效仿美元,打好GDP、棉花与承兑汇票的“三张牌”,政策层思路的转变可能更加重要。对于政策层而言,最重要的不是“做什么”,而在于深刻理解加密资产领域创新的内在逻辑。回顾数字资产的演进历程,无论是2008年比特币的诞生,还是2015年以太坊智能合约的出现,再或是2020年爆发式增长的DeFi、稳定币和NFT,都呈现出高度去中心化和私营部门主导的特征——这些创新既非顶层设计产物,也并非为了直接服务传统意义上的"实体经济"而生。历史经验反复证明,技术创新往往源于市场自发的探索和试错,而非政策规划的直接结果,其应用场景和价值实现方式几乎不可预见。互联网的普及、生成式AI的爆发,无不印证了这一规律。

因此,无论对于稳定币也好,其他区块链创新也罢,与其按照传统经验和既有框架人为"指定"未来的发展方向,不如充分尊重私营部门的客观需求和创新活力,尊重自己不懂的东西。这些思想上的转变才是在日益激烈的国际科技竞争中保持领先地位的前提条件。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯