比特币与宏观经济:是投机泡沫还是经济基础设施?

作者:Ana Levine,来源:E1 Ventures,编译:Shaw

比特币作为一种新兴资产类别,长期以来在经济学界引发了激烈辩论。批评者认为它不过是披着加密外衣的庞氏骗局,而支持者则视其为货币体系进化的必然产物。欧洲央行经济学家曾尖锐地指出,比特币并未提升经济的生产潜力,其价格上涨仅引发财富再分配效应,甚至带来显著的碳排放问题。

根据早期研究,比特币当前的设计导致约1.4%的福利损失,其效率比中等通胀的货币体系低约500倍。即便达到最优设计,其福利损失仍相当于每年45%的通胀率。

生产力方面的批评不仅停留在模型层面,更延伸至现实问题。比特币的安全模式存在“根本性局限”,即其能耗与所保障的价值呈线性增长关系。随着价格攀升,挖矿资源投入增加,这些资源本可用于人工智能研发或基础设施建设。

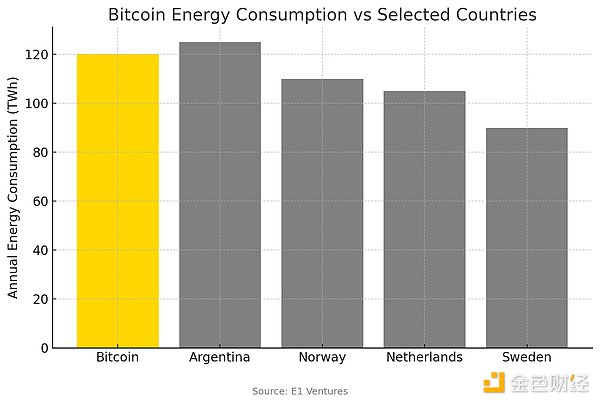

近期实证研究表明,比特币挖矿消耗的计算资源已接近一些国家的经济规模。如果将比特币视为一个国家,其耗电量介于阿根廷和挪威之间,这引发了对其环境成本的广泛质疑。

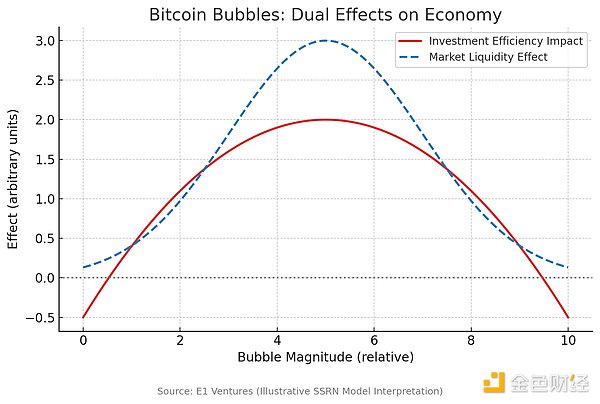

然而,越来越多的研究对上述生产力批评提出异议,并重新定义了比特币的经济角色。它不再被视为抽离资本的投机工具,而是被定位为能够增强长期经济稳定性和效率的基础性基础设施——这与互联网早期被认为只是分享猫咪视频的平台如出一辙。

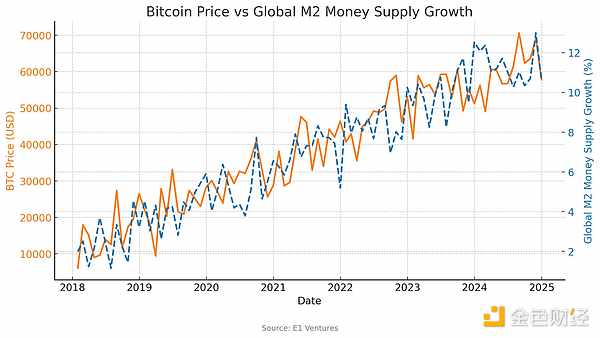

奥地利学派经济学家推崇的“硬通货”论点认为,比特币的固定供应计划和透明货币政策优于传统法定货币体系。富达宏观研究人员证实,比特币与广义货币供应量指标之间存在强正相关性(R² = 0.70+),表明其起到了抵御货币扩张的作用,而非纯粹的投机干扰。

实证证据:四大影响渠道

消费与财富效应渠道

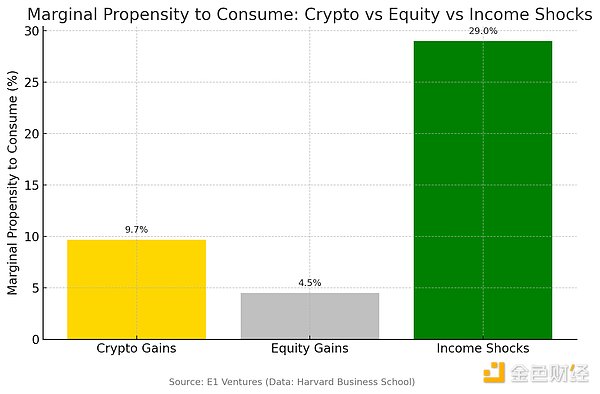

哈佛商学院基于数百万家庭交易数据的研究显示,比特币的财富效应实际上刺激了实体经济活动。家庭从加密货币收益中的边际消费倾向约为9.7%,是传统股票收益的两倍多,约为直接收入冲击的三分之一。这种较高的消费反应表明,比特币升值直接推动了经济需求。

值得注意的是,比特币财富的增长主要流向现金支出、抵押贷款及可自由支配消费,这些领域直接支撑了就业和企业收入。在加密货币采用率较高的国家,房价涨幅显著更高,表明其对本地经济产生了积极溢出效应。

这一发现反驳了“挤出效应”假说。如果比特币投资确实抽离了生产性资源,我们应该看到实体经济中的消费和投资下降。然而,事实表明,比特币财富形成了正反馈循环,扩大了经济活动。

投资配置渠道

华沙大学利用马科维茨优化模型的研究显示,比特币是对传统生产性投资的补充而非替代。包含比特币的投资组合在多种条件下均能实现更优的风险调整后收益。其最优配置会随宏观经济状况变化而调整,在货币扩张时期增加,而在传统资产更具吸引力时减少。

投资者将比特币视为抵御货币不确定性的对冲工具,而非生产性投资的替代品。当货币政策宽松时,资金流向比特币以保持购买力;当经济增长加速时,资金又回流至传统资产。

创新与网络效应渠道

基于比特币的金融服务(如资产代币化、可编程货币和去中心化借贷)代表了真正的创新,增强了传统经济活动。这些服务通过区块链技术和智能合约创造了全新价值形式,提升了生产力。

货币政策约束渠道

跨国分析揭示了比特币对货币政策的重要约束作用。在比特币采用率较高的国家,政府面临来自替代货币体系的竞争压力,从而倾向于实施更稳定的货币政策。

这种约束通过多个渠道发挥作用:公民拥有其他价值储存手段后对通胀政策容忍度降低;资金流向比特币为政策可信度提供即时反馈;替代资产限制了政府获取铸币税的能力。

宏观层面结论:互补而非竞争

全面实证证据表明,比特币是一种有益的经济基础设施,而非投机性干扰因素。其对消费的影响积极,投资配置趋于成熟,创新效应显著,同时加强了货币政策纪律性。

比特币并非简单取代生产用途资本,而是创造了新的经济效率形式,降低了交易成本,增强了货币稳定性,并促进了金融创新。

结论:个人理性与系统效益相结合

微观经济学中的个体决策汇聚成宏观经济的系统性结果。当数百万人选择配置部分资产到比特币时,他们是在回应货币不确定性、金融体系低效以及技术创新的真实信号。

这些个人决策改善了货币纪律、完善了金融基础设施,并增强了经济韧性。比特币的采用不仅是针对现有货币体系结构性问题的理性回应,更是现代经济不可或缺的一部分。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

快讯

快讯