创新还是控制?Circle 与 Stripe 区块链布局背后的真相

作者:Thejaswini M A 来源:Token Dispatch 翻译:善欧巴,金色财经

你知道事情是怎么从“初心”开始走歪的吗?你最初只是抱着无害的想法——买了几只 Philips Hue 智能灯泡,因为它们据说是最好的。应用设计很精美、色彩惊艳,你在手机上一键调暗灯光的那一刻,感觉自己像个科技魔法师。

接着你觉得恒温器也该智能化,但 Nest 的 AI 最强,于是买了它。不同的应用、不同的账户,但无所谓,反正就多一个东西而已。

等你回过神来,家里已经乱成一团。你的 Ring 门铃和 Alexa 音箱不通,Alexa 又不能控制 Apple HomeKit 车库门,而车库门也无法和三星 SmartThings 中枢通信。要开灯、调温、锁门,你得用四个不同的应用。每家公司都承诺给你“无缝的智能家居体验”,结果你的家反而比以前更“蠢”——只是多了几个 App 而已。

Circle 和 Stripe 也要在加密领域重演这一幕?

2025 年 8 月,两条重磅新闻接连发布。

首先,市值 500 亿美元的支付巨头 Stripe 宣布与加密 VC 公司 Paradigm 合作,打造一条名为 Tempo 的“高性能、专注支付”的区块链。一天后,发行 670 亿美元市值稳定币 USDC 的 Circle 宣布推出其自研的第一层区块链 Arc,专为稳定币支付、外汇和资本市场设计。

Circle Arc 细节

Arc 完全围绕 USDC 打造。多数区块链要求用其原生代币支付手续费——比如 Ethereum 上用 ETH,Solana 上用 SOL。但在 Arc 上,你直接用 USDC 支付手续费,不必为了用网络而持有波动剧烈的代币。

Arc 内置外汇引擎。无需借助外部服务或 DEX 兑换货币,Arc 在协议层就能完成外汇转换。你发送 USDC,收款人收到的是 EURC(欧元稳定币),转换过程自动完成,无需第三方或额外费用。Arc 还有隐私控制功能。多数公链(以太坊、比特币、Solana)上,交易的地址、金额、时间都是全公开的;隐私币(如门罗币)则是全默认隐藏。Arc 提供“可选隐私”——企业可隐藏交易金额,但地址仍可见,并且自带合规功能,专为需要隐私竞争力但不想完全匿名的企业而设计。

Stripe Tempo 细节

Tempo 的差异化在于用户体验的抽象化。多数加密支付方案依然保留了“加密感”——连接钱包、签署交易、等待确认。Tempo 则让区块链支付从用户视角看起来和刷信用卡几乎没区别。

它兼容以太坊生态,可以直接接入现有的 DeFi 基础设施和开发工具,但最大优势是可与 Stripe 现有的商户体系无缝衔接。全球数百万使用 Stripe 的企业,理论上可以直接添加加密支付功能,而无需更改结账流程或学习新系统。

最重要的是,Stripe 在银行与监管机构方面的既有关系,可能解决一个重大难题——“最后一公里”问题:如何把链上的钱顺利转回银行账户。大多数加密支付方案在这一步都很吃力,而 Stripe 已经有了其他公司需要花多年才能建立的银行合作关系。

为什么我脑子开始疼了

事情又回到了我那支离破碎的智能家——问题开始像我各种家居 App 上的红点通知一样,一个接一个冒出来。

第一个让我疑惑的:这些“专业化区块链”的需求到底在哪里?

Circle 和 Stripe 一直在说稳定币支付和企业功能,但稳定币的主要用武之地其实是在 DeFi。人们用 USDC 买其他加密资产、参与借贷协议、在去中心化交易所交易,以及与更广泛的去中心化金融应用交互——而这些活动主要都发生在以太坊上。

我会说,这就像打造世界上最先进的智能恒温器,但它只能在没有其他智能设备的房子里使用。当然,这个恒温器在技术上可能更优越,但你却把自己切断在了真正有人想用智能家居功能的生态之外。

第二个问题:为什么要重新造轮子?

Circle 和 Stripe 所说的所有目标——更快的交易、更低的费用、定制化功能、企业品牌化——其实都可以通过以太坊的二层解决方案来实现。这样不仅能继承以太坊底层的安全性,还能接入最大的 DeFi 生态,并且自由定制自己的网络。

一些一层区块链已经意识到了这一点。Celo 就是个例子——它最初是一个独立的、专注于移动支付的区块链,但后来宣布要转型为以太坊二层。做过成本与收益的计算后,他们发现加入以太坊生态比从零构建自己的网络效应更划算。

链越多,跨链桥的需求就越大。而跨链桥正是问题高发地。它们的作用是把资产从一条链转到另一条链——本质上是复杂的智能合约,把你的代币锁在一条链上,然后在另一条链上铸造等额代币。但跨链桥经常被黑。我以 Ronin 事件起誓。这可不是像从 Philips Hue 应用切换到 Nest 应用那么简单的不便,而是如果跨链桥软件出错,你可能直接面临资金损失。

还有糟糕的用户体验。在我的智能家居里,最坏的情况是我得打开另一个应用关门廊灯。但在企业级区块链里,用户可能需要为每个网络准备不同的钱包、不同的 Gas 代币、不同的界面和不同的安全设置。大多数人连管理一个加密钱包都很吃力,更别提还要解释为什么 Stripe 支付要用一个钱包,而 Circle 转账要用另一个钱包。

但真正让我困惑的是——这里根本没有网络效应。

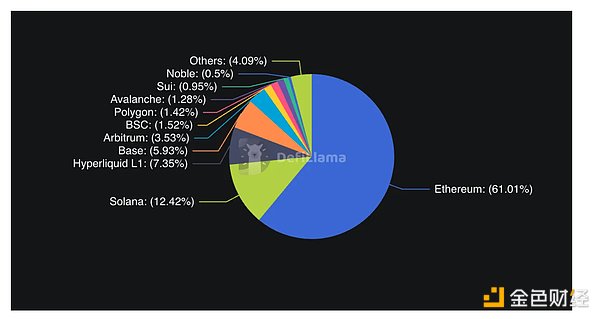

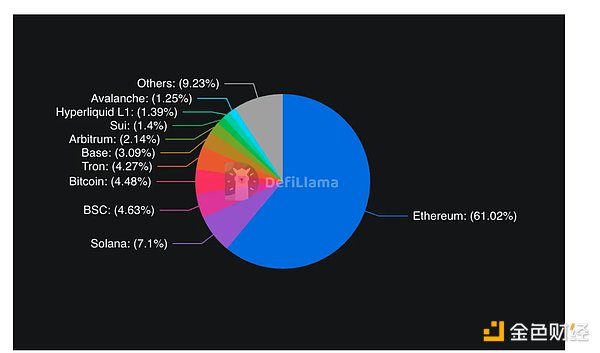

支付网络的价值会随着用户和应用数量的增加呈指数增长。而以太坊在开发者、应用和流动性方面都是最多的。到 2025 年中,以太坊的 TVL(总锁仓量)为 960 亿美元,占全部 DeFi 活动的 60%-65%。常被定位为高性能替代品的 Solana 有 110 亿美元 TVL。其他主要链如 BSC(73.5 亿美元)、Tron(67.8 亿美元)和 Arbitrum(33.9 亿美元)瓜分了剩余部分。

这些企业链选择放弃这种网络效应,去打造一个孤立的系统,指望用户会自然迁移过来。

你会在一座荒岛上建一家完美的商店吗?当然,也有像阿联酋那样的例外,他们建出了迪拜,人确实过去了,但那是因为有物理条件的限制,他们不得不那么做。

最后,还有一个没人愿意直接谈的问题:这些公司是真的想打造更好的基础设施,还是只是不想和竞争对手共用沙盒?当我看我的智能家居乱局时,每家公司在技术上都有其合理性。但背后的真正驱动力往往是他们不想依赖别人的平台,或者不想给竞争对手交费。也许这正是这里发生的事。Circle 不想支付以太坊的交易费,Stripe 不想建立在他们无法掌控的基础设施上。好吧,这没问题。但我们也该坦白——这与其说是为了创新或用户体验,不如说是为了控制权和经济利益。

国王似乎并不担心

以太坊方面似乎对这种企业“出走”并不在意。网络依然每天处理超过一百万笔交易,占据 DeFi 活动的大部分份额,而且最近还通过 ETF 迎来了巨额机构资金流入。8 月的某一天,以太坊 ETF 单日净流入就达到 10 亿美元,比比特币 ETF 前一周的总流入还多。以太坊社区对这些企业链的态度很有意思。有些人把它视为一种认可——毕竟 Arc 和 Tempo 都是 EVM 兼容链,本质上是在采用以太坊的开发标准。

但这里潜藏着一个细微威胁。每一笔在 Arc 上而不是以太坊上发生的 USDC 交易,都是一笔不会流向以太坊验证者的手续费收入。每一笔在 Tempo 而不是以太坊二层上完成的 Stripe 商户支付,都是一份不会贡献给以太坊网络效应的活动。

Solana 可能会更敏感。该网络一直把自己定位为高性能的以太坊替代方案,尤其是在支付和消费级应用方面。当大型支付公司选择自建区块链而不是采纳 Solana,这对 Solana 一直宣扬的“所有应用都能装进一台快电脑”的论调是一个打击。

企业区块链的墓地

历史并不怎么眷顾那些试图自建区块链的公司。Celo 我前面提过,就是在 2023 年做了这种转向。还记得 Facebook 的 Libra 吗?它最初是一个雄心勃勃的全球数字货币计划,后来变成了 Diem,最终在监管压力下被拆卖收场。不过要说的话,在今天规则更清晰的情况下(比如美国的 GENIUS 法案已经明确了稳定币发行方的运作方式),Facebook 的项目或许真的有机会成功。

摩根大通的区块链项目可能是最值得警惕的案例。这家银行花了数年时间开发 JPM Coin(美元稳定币)、Quorum(私有链网络)和其他区块链项目。尽管它们几乎有无限的资源、监管关系和庞大的现有客户群,但这些项目在摩根大通自身业务之外从未获得有意义的采用。JPM Coin 虽然处理了数十亿美元的交易,但大多只是银行内部机构客户之间的资金划转。

其他支付巨头的尝试同样不太乐观。PayPal 在 2023 年推出了自己的稳定币(PYUSD),成为首个进军稳定币领域的大型美国金融科技公司。但它并没有选择自建基础设施,而是直接在以太坊等现有网络上发行。结果呢?PYUSD 的市值只有 11.02 亿美元——与 USDC 的 670 亿美元相比相形见绌,而且主要仍局限在 PayPal 自有生态中流通。

这就引出一个问题:如果像 PayPal 这样拥有巨大用户覆盖和支付专业能力的公司,仅仅做一个稳定币都难以产生重大影响,那 Circle 和 Stripe 又凭什么认为,自己自建一整条区块链的结果会更好?

历史的规律表明,打造一个成功的区块链不仅需要技术实力和资金,还需要网络效应、开发者热情和自然的用户采纳——这些都是即使有企业背书也很难“制造”出来的。

这次会不一样吗?

有理由相信,Circle 和 Stripe 可能会在某些方面打破以往的困境。

首先,监管的清晰度大大提升。美国通过的 GENIUS 法案为稳定币发行方建立了明确框架,消除了困扰早期企业链的诸多不确定性。当 Circle 推出 Arc 时,他们并不是在法律灰色地带运作,而是作为一家在既定规则下运营的上市公司。

其次,这两家公司已经拥有摩根大通所欠缺的东西:庞大的、并非以加密原生用户为主的现有用户群。Stripe 每年为全球数百万商户处理超过 1 万亿美元的支付,并且一直在系统性构建其加密基础设施——花 11 亿美元收购 Bridge(稳定币基础设施),收购 Privy(加密钱包技术)以打造端到端的支付栈。Circle 的 USDC 已经整合进数百个应用和交易平台。他们不是建好链再等人来用,而是为自己已有的用户打造基础设施,并且有能力无缝地将他们引入。

当 Paradigm 的 Matt Huang 描述 Stripe 的策略时,他强调区块链技术会对普通用户“隐形”。想象一下,你在线支付,得到即时结算、更低费用和可编程功能,但商家的集成界面看起来和现有的 Stripe 结账流程一模一样。这和让用户下载 MetaMask、管理助记词是完全不同的体验——这是 Web2 体验 + Web3 基础设施,用户甚至感受不到“区块链感”。

第三,技术本身已经成熟。摩根大通在 2017-2018 年做区块链实验时,基础设施确实很原始。如今,构建具备机构级功能的高性能区块链虽有挑战,但并非前所未有。Circle 收购了 Malachite 共识引擎背后的团队,获得了亚秒级终局性的成熟技术;Stripe 与 Paradigm 的合作则为其支付知识补充了深厚的加密专业能力。

成本结构的变化同样显著。2017 年,启动一个新区块链的成本通常在 100 万到 500 万美元之间,开发周期 1-2 年甚至更久。到 2025 年,得益于开发工具、共识引擎和区块链即服务平台的进步,推出一个可用的区块链应用的成本平均已降至 4 万到 20 万美元,周期通常为 3-6 个月。在某些领域,现代部署的成本甚至比中心化应用便宜 43%,得益于效率提升和基础设施扩展能力。

支付公司意识到,他们一直在为别人提供的基础设施付费,而这些是他们自己可以建的。与其为 USDC 交易向 Circle 交手续费,或者遵循以太坊的费率结构,不如直接自建一整套基础设施,长远看成本反而更低。

这就是经典的“自建 vs 采购”决策——而现在,自建的成本已从数百万美元降到几十万美元。

共存问题

那么,我们会走向一个每家大公司都运营自己区块链的碎片化未来?还是市场力量会推动整合与互操作?早期迹象表明,更可能出现务实的共存,而不是“赢家通吃”的竞争格局。

Circle 已明确表示,Arc 将是对其多链战略的补充,而非替代。USDC 仍会运行在以太坊、Solana 及数十条其他网络上。Arc 被定位为一个额外的选择,服务那些需要其特定功能(如机构级隐私、结算时间保证、内置外汇能力)的用户。

Stripe 的策略似乎类似。Tempo 并不是为了彻底替换现有支付轨道,而是为那些区块链功能有明确优势的场景提供替代方案。跨境支付、可编程货币、商户结算——这些都是区块链技术在效率上真正优于传统系统的领域。

最终决定这种碎片化是“优点”还是“缺陷”的,将是用户体验。

如果“链抽象”技术能如承诺般发展,用户可能在不同区块链间完成交互时根本不需要知道、甚至不关心自己正在用哪条链。你的支付应用可能会自动选择当下在速度和成本上最优的网络来完成交易。

如果让我稍微乐观一点下注,我会说——两种结果会同时发生,但在不同市场分区里。

-

机构和企业用户:多条专用型区块链可能会蓬勃发展。

对一家跨国企业来说,在子公司之间转移 1 亿美元时,更在意的是合规功能、结算保证,以及与现有财务系统的集成。他们并不关心 Gas 价格波动、链上是否有最酷的 NFT 项目,或最活跃的 DeFi 协议。一条能让企业直接出金到传统银行体系、提供内置监管报告、并保证结算时间的链,可能比以太坊的通用型基础设施更有吸引力。

Arc 也许真的能在这些方面优于以太坊。稳定手续费、即时结算、内置合规功能——这些对 CFO 来说,可能比接入最新的 DeFi 协议更重要。

-

零售用户和开发者:网络效应依旧会起到巨大作用。

拥有最多应用、最大流动性、最多开发者活动的区块链,会继续吸引更多同类资源。今天这仍是以太坊的优势所在,而这些企业链似乎并没有直接挑战这一主导地位的意图。

唯一的变数在于,这些企业区块链是否会一直专注企业市场。如果 Stripe 能为商户带来更快、更便宜的支付,而消费者根本没意识到自己在用区块链,那么它的应用范围可能会超出企业领域。

但基础设施有一个特点:最好的基础设施是隐形的。当你按下电灯开关,你不会去想发电厂和输电线路。

如果这些区块链实验最终成功,那一定是因为它们让底层技术彻底从用户视野中消失了。至于这会不会真的发生,还有待观察。目前我们还处在“圈地”阶段——每个人都想占据未来金融基础设施的一块地盘。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯