未来金融图景:万物皆可为银行的时代来临

原文作者:oel John、Sumanth Neppalli,Decentralised.co

原文编译:AididiaoJP,Foresight News

加密货币如今已成为真正的金融科技。本文探讨了立法变化如何解绑传统银行业,并提出了一个全新的金融服务模式——“万物皆可为银行”的未来。

区块链作为货币流通的轨道,一切皆市场化的理念使得用户可能将闲置存款留在他们偏好的应用程序中。而《GENIUS 法案》的出现,则进一步允许应用程序(以稳定币形式)代表用户持有美元,从而推动这一趋势加速发展。

当前,大多数金融科技平台本质上只是封装了底层银行功能的外壳。然而,随着技术的进步与法规的变化,企业开始直接与银行建立关系,而非依赖层层中介。对于创始人而言,选择一个稳定但传统的供应商可以节省大量的时间和沟通成本。

传统银行通过持有数十亿用户存款并利用内部合规团队赚取利润。但在资产高频转手的中间层,如Robinhood和加密货币交易所,即便不托管用户资产也能创造巨额收益。这种模式引发了关于资金托管权与交易发生层之间的拉锯战。

与此同时,投资组合的概念正在发生变化。一位27岁的年轻投资者可能会将持有的以太坊、音乐版权或流媒体分红视为其投资组合的重要部分。随着智能合约与法规的发展,这些新型资产将在未来十年内变得更为普遍。

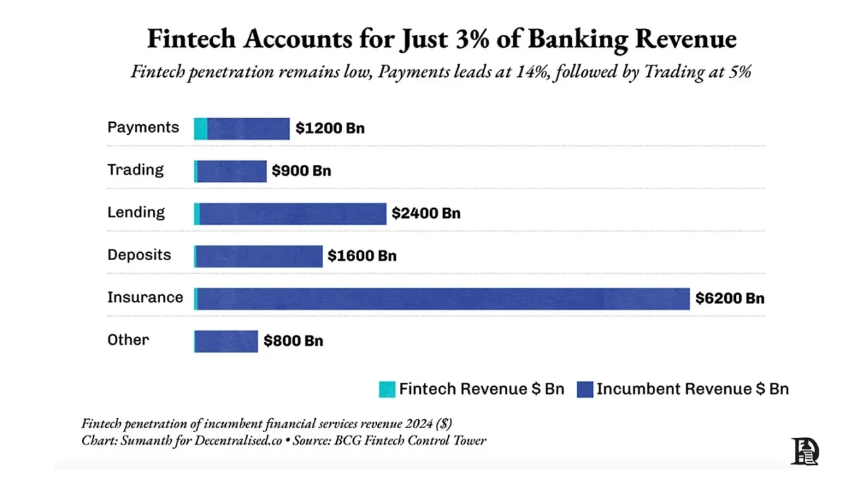

如果投资组合的定义改变,那么存储财富的方式也会随之变化。目前,银行占据了97%的银行业收入,留给金融科技平台仅3%的份额。然而,是否可以通过剥离部分垄断并专注于特定功能来构建新的业务模式?我们倾向于认为这是可行的。

新的银行不再局限于市中心的办公室,它们可能存在于你的社交信息流或应用程序中。加密货币已进入成熟阶段,不再仅限于早期采用者,而是开始与金融科技领域深度融合。

流动性中的 GENIUS 法案

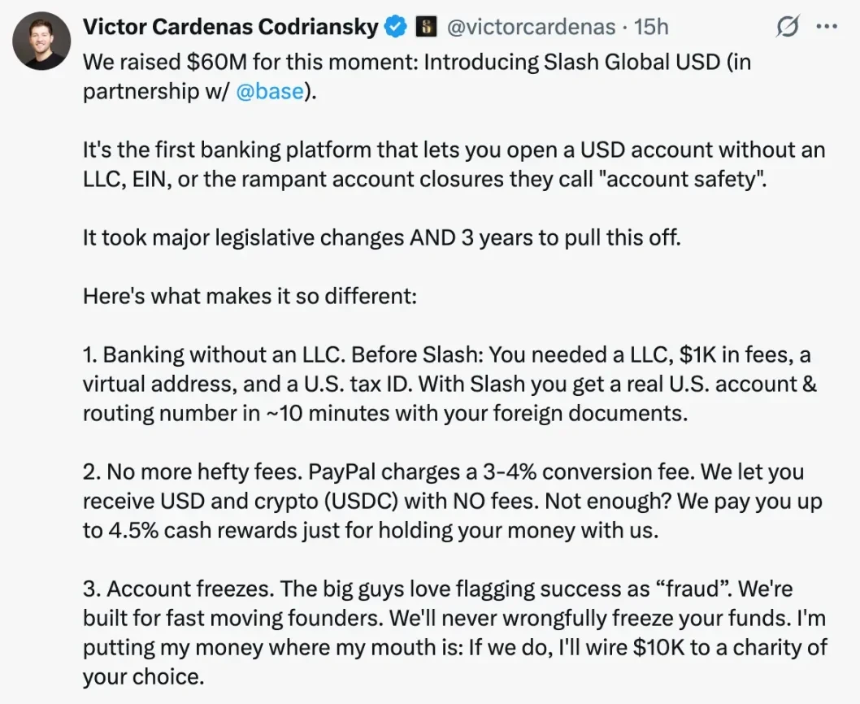

《GENIUS 法案》允许非银行机构以稳定币形式持有用户存款,发行数字美元并实现24/7结算支付。这一法案侵蚀了传统银行的护城河,使其面临更多竞争压力。

尽管如此,这并不意味着初创公司将随意拿用户存款冒险。链上透明性使得风险评估公开可验证,这也是稳定币相较于传统金融工具的一大优势。

我们将迎来的产品形态可能仍像Web 2应用,但其背后的资产却运行在Web 3轨道上。区块链支持的快速资金转移与稳定币的低费用特性,正在为新一代银行业务铺平道路。

银行的核心构建模块

银行主要执行四项基本职能:管理资产数据库、实现资金转移、确保合规性以及提供贷款与保险等附加服务。而加密货币则通过稳定币和智能合约逐步蚕食这些功能。

例如,在Solana或Base网络上,一笔USDC转账的费用不到0.20美元,无论金额大小。这远低于Visa和万事达卡收取的2%-2.4%手续费。新兴市场的商家接受稳定币不仅因为其低廉的费用,还因为它提供了更快、更安全的跨境支付方式。

然而,要真正实现“万物皆可为银行”,还需要解决核心银行系统的问题。传统CBS软件维护账本并运行业务逻辑,但由于其高昂的成本和复杂的迁移过程,许多企业难以摆脱对其依赖。

公链的开放账本特性降低了数据迁移成本,但业务逻辑的重新编码仍然需要投入资源。不同的是,这些问题现在更多是软件开发层面的挑战,而非数据人质问题。

代码即合规

传统银行需进行四种合规操作:KYC、交易对手筛查、资金监控及报告。这些流程庞大且昂贵,每年全球支出超过2740亿美元。

在链上世界,合规逐渐转向实时系统。例如,Chainlink和TRM提供的制裁列表和欺诈预言机可在转账过程中查询地址状态,及时阻止非法交易。

此外,零知识钱包技术(如Polygon ID或World ID)允许用户证明自己的身份而无需泄露隐私信息。这不仅保护了用户数据,也为监管审计提供了清晰的轨迹。

信任的新时代

随着技术的进步,银行的概念正被重新定义。拥有分发渠道和嵌入信任的应用程序将演变成新的金融机构形式。影响者推荐的投资组合、社交媒体上的直接交易功能,都将成为未来金融服务的一部分。

老牌企业可能因路径依赖而错失新机遇,而小型应用由于自动化程度高,运营成本低,反而更具竞争力。这意味着传统银行将逐渐失去主导地位。

最终,“万物皆可为银行”的时代将彻底颠覆现有的金融体系。在这个过程中,技术既是创造者也是破坏者,它不断打破旧有框架,同时也孕育着无限可能性。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯