赴港RWA热潮:融资新路径还是资本运作新趋势?

“我们这个项目,适合拿到香港做RWA吗?”在深圳南山的一家咖啡馆里,几位企业代表围坐在木桌旁,其中一位翻开项目书认真询问。这一场景在大湾区多个城市频繁上演。

RWA(Real World Assets-tokenization),即真实世界资产代币化,是指将真实世界的资产转化为基于区块链技术、可交易的数字资产权证(Token)。近年来,这种新兴融资模式正吸引越来越多企业的关注。

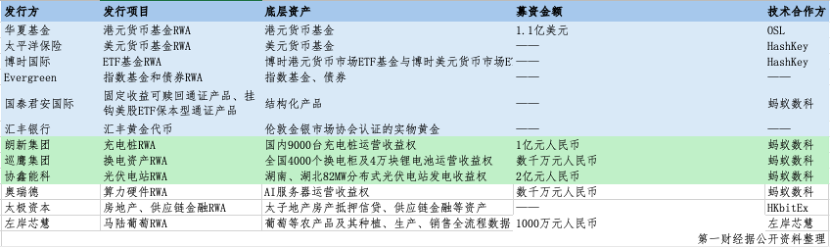

据第一财经不完全统计,近两年已有超过13家知名企业试水RWA,包括朗新集团、华夏基金、太平洋保险等,底层资产涵盖新能源设备、金融产品乃至农产品。这些项目的背后,是蚂蚁数科、OSL等技术支持方共同构建起的“境内资产-香港确权-全球流通”新通路。

如今,更多企业加大力度布局,RWA咨询中介业务量激增。除融资功能外,上市公司更看重RWA的多元价值,如为企业出海铺路、提升品牌曝光度,甚至推动股价上涨。

赴港RWA单量激增

第一财经记者梳理发现,2024年至今,成功进行RWA的案例包括朗新集团、巡鹰集团、华夏基金、太平洋保险等13家机构或企业,底层资产涉及基金、债券、实物黄金、房产抵押信贷及农产品等。技术合作方则包括蚂蚁数科、OSL、HashKey等。

例如,朗新集团旗下新电途平台将充电桩收益权作为底层资产;协鑫能科基于光伏电站未来发电收益权发行RWA;巡鹰集团和奥瑞德分别以换电资产收益权和AI服务器收益权作为底层资产。根据香港监管要求,上述项目均未向零售投资者开放,仅限机构或专业投资者,并且无二级市场交易,已完成数千万至2亿元不等的募资。

一家RWA咨询的投资机构负责人张景(化名)表示,近期房地产企业对RWA的热情显著上升,希望通过成熟商业地产的租金收益实现融资。此外,文旅潮玩、光伏新能源和充电桩等领域的企业也表现出高度兴趣。

曼昆(深圳)律师事务所合伙人邵嘉碘律师透露,最近一年接到的RWA领域咨询量直线上升,咨询方不仅包括企业,还有技术服务方、持牌管理人及资源撮合中介。

数据显示,截至2025年7月底,全球链上RWA资产总市值已突破250亿美元(不含稳定币);波士顿咨询等机构预测,到2030年,RWA市场规模有望突破10万亿美元大关。

警惕过热风险

尽管RWA备受追捧,但其融资成本并不低。多名业内人士透露,在香港发行RWA项目的总费用通常不低于250万港元,具体视项目复杂程度而定。部分机构会收取3%至5%的佣金,但也有一些免收此项费用。此外,发行方还需向投资人承诺一定的投资回报率。

“底层资产属于非标类型的,承诺回报一般要超过8%;如果是债券类资产,可以稍低一些。否则产品很难推销出去。”一名业内人士指出,相较于传统融资方式,RWA融资成本更高。

“真的能落地的案例不多,我们更多时候是在‘劝退’大家。”邵嘉碘称,许多人误以为资产一旦上链便会迅速售罄,甚至将其视为一种“小型IPO”。然而,现实远非如此。当前主要难点在于两方面:一是发行成本较高,不少企业在了解实际费用后便犹豫不前;二是发行成功与否取决于资产能否吸引专业投资者。目前,非标资产在香港仅面向专业投资者私募发行,他们会严格审查项目资产收益率、安全性、企业信用及资产负债率等核心指标。

因此,代币上链并不等于募资顺利。计划融资5000万元,最终可能仅能获得1000万左右,不一定能全额募足。一旦企业意识到前期成本投入无法换来确定的融资结果,往往会重新评估是否进入该领域。

那么,为何内地公司仍然热衷于赴港RWA?一名RWA信息咨询中介人士表示:“与其说是为了融资,不如说是为了‘融势’。”银行贷款相对便宜,许多企业并非单纯为了融资,而是看中RWA带来的多元化价值,如为企业出海铺路、提升品牌曝光度,甚至推动股价上涨。这种“市值管理”效应被部分市场人士称为“币股联动”。

例如,奥瑞德RWA发行日的第二个交易日(8月11日)单日暴涨10%;国泰君安国际8月26日推出首批结构化产品通证,8月29日该股涨超15%;协鑫能科宣布与蚂蚁数科合作后,股价在3个月内翻倍,从4月9日的6.24元/股涨至7月1日最高14.90元/股;朗新集团从2024年8月低点7.27元/股涨至2025年6月最高26.07元/股,涨幅达2.6倍。

并非万物皆可RWA

然而,在实际操作中,赴港RWA并不容易。

张景介绍,内地企业需先将境内资产与经营权益通过内地联盟链确权,再在香港设立SPV公司持有相关资产并上链,以稳定币形式开展代币化融资。在此过程中,内地资产规模最好达到3亿元以上,因为赴港RWA的融资成本通常超过100万元。如果募资规模太小,则可能不划算。此外,发行的RWA需要有人“买单”,例如光伏发电项目可能需要每年提供5%~10%的分红回报,这并不是所有企业都能满足的条件。

并非所有资产都适合RWA。香港金融管理局的“Ensemble”沙盒项目明确将“固定收益和投资基金、流动性管理、绿色和可持续金融,以及贸易和供应链融资”界定为RWA的四大主题。

北京市竞天公诚律师事务所合伙人李力认为,能够产生持续稳定现金流的可特定化金融资产,具备RWA的潜力和可能性。

例如,具备数字孪生属性、可通过物联网等技术实现业务数据实时同步的实物资产(如充电桩、换电站、分布式光伏等),便于跟踪、结算、审计、评估其底层资产的现金流收益情况,与加密资产“去中心化”“透明公开”的特点更匹配;而具有绿色环保、节能减碳背景的资产,则更符合产业政策方向。

近期发布的《RWA产业发展研究报告・产业篇2025》显示,“万物皆可RWA”是一个伪命题。成功实现规模化落地的资产需满足价值稳定性、法律确权清晰性及链下数据可验证性三大门槛。

即便底层资产符合条件,RWA仍需面临严格的监管要求。报告指出,RWA仍处于“重叠”与“空白”并存阶段,监管机构可以在现有证券、商品、信贷等体系基础上,依据RWA底层资产属性、收益结构与市场流通程度,建立分类监管逻辑。

能否用于中概股回流

随着RWA在香港逐步升温,美股代币化热潮也为港股代币化的讨论提供了契机。

2025年6月30日,美国网络券商Robinhood与美国加密货币交易所Kraken同日宣布推出美股代币化产品,支持英伟达、特斯拉、苹果和微软等热门美股股票和ETF全天候交易。此外,中心化加密货币交易所Bybit,以及Raydium、Art.fun等去中心化交易平台也上线了相关产品。

这一趋势引发了市场对港股代币化的关注。香港立法会议员邱达根表示,相关议题仍处于初步阶段。

然而,这一过程可能存在难点。一名资深Web3.0从业者指出,港股代币化本质上只是一种价格映射,并未改变股票在港交所的登记和交易方式。链上代币并不代表股票本身,而是一种兑付承诺。法律层面虽暂无障碍,但监管态度可能较为谨慎。此外,美股拥有更多适合代币化的热门标的,更容易吸引用户和流量,而港股市场相对缺乏类似热度。

OKX研究院高级研究员赵伟认为,RWA为中概股回流提供了一种新思路。相比传统的二次上市,RWA在技术层面更具灵活性,理论上能够以更低门槛和更快速度将境外资产映射至香港市场,从而拓展交易流动性和交易者基础。

Wind资讯显示,截至目前,还有406家中国公司在美国交易所上市,总市值1.1万亿美元。高盛4月份预估,有27只中概股有望回流香港上市,总市值超1.4万亿港元。

不过,赵伟指出,股票代币化若要大规模落地,仍面临诸多挑战。首先是监管认定,跨境合规与交易者保护将是制度设计的核心。其次是技术可靠性,特别是在确权、托管、清算与交割环节如何确保链上代币与链下资产对应的问题。此外,市场端的接受度也需要时间培养。

赵伟进一步表示,RWA的发展顺应现实经济热点。例如,跨境金融产品是重要突破口,香港作为国际金融中心,可以通过RWA将更多债券、基金份额引入链上,服务亚洲乃至全球交易者。股权类资产方面,短期内可能仅限于有限试点,但随着监管框架逐步清晰,相关探索值得关注。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯