加密市场史诗级去杠杆:周五闪崩揭示系统性风险与结构痛点

作者:Tanay Ved 来源:Coin Metrics 翻译:善欧巴,金色财经

10月10日周五,受宏观政策冲击影响,加密货币市场遭遇史无前例的动荡,创下有史以来单日清算规模最大的记录。从价格错位到杠杆清零,再到流动性枯竭,本文将全面解析此次崩盘的过程,并深入探讨当前数字资产市场的结构性特征和潜在风险。

一、崩盘导火索:宏观政策引发市场恐慌

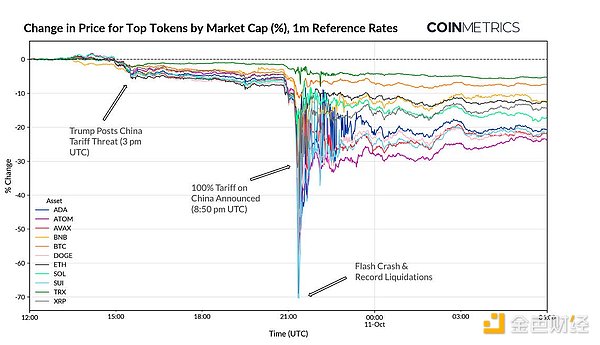

周四,中国宣布收紧稀土元素出口限制,此举引发市场对供应链中断及全球经济紧张局势升级的担忧,焦虑情绪迅速蔓延。周五15:00(UTC时间),美国总统唐纳德・特朗普在社交媒体上批评中国的限制措施,并警告将采取报复行动。数小时后,20:50(UTC时间),官方政策公告发布:自11月1日起,对中国所有进口商品征收100%关税。

由于传统金融市场已休市,24小时不间断交易的加密货币成为全球市场情绪的实时晴雨表。

数据来源:Coin Metrics 参考汇率

21:00(UTC时间)后,比特币价格跌至10.7万美元,而山寨币跌幅更为剧烈。例如,SUI等代币在几分钟内跌幅超70%,与比特币相对温和的波动形成鲜明对比。这种差异表明,此次抛售并非单纯由整体市场情绪驱动,更可能是不同资产、不同交易平台在流动性、杠杆水平和市场结构上的差异,放大了价格波动。

二、清算螺旋与杠杆清零

在崩盘前几周,永续期货市场的未平仓合约量大幅攀升。杠杆规模的激增叠加流动性稀薄与关税新闻冲击,为后续的动荡埋下了隐患。

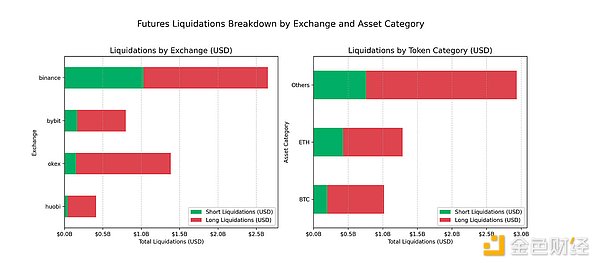

当价格开始下跌,市场压力迅速累积。高杠杆多单触及平仓线后,交易所为避免进一步损失,自动执行清算。一小时内,中心化交易所的期货头寸清算规模超35亿美元,价格被进一步压低;同时,自动减仓机制启动,强制平仓风险头寸,形成“清算→价格下跌→更多清算”的恶性循环。

全天清算总额最终突破50亿美元,约为过去3个月日均清算额(3亿美元)的17倍,成为近期记忆中最极端的强制平仓事件之一。

数据来源:Coin Metrics 市场数据专业版

尽管所有资产均受波及,但不同平台、不同资产的清算严重程度存在差异:

-

资产类型:山寨币是清算重灾区,10月8日至10日期间,非BTC资产的未平仓合约量下降超25%,而BTC和ETH仅分别下降15%和24%;

-

交易平台:币安、OKX、Bybit的清算规模最大,且以多单清算为主,表明这些平台的杠杆交易活跃度更高。

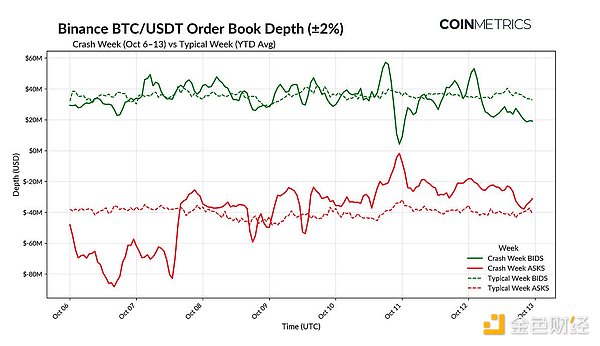

三、订单簿流动性枯竭:加剧波动的推手

剧烈的清算潮因市场流动性稀薄而进一步放大——这一点可从币安BTC/USDT订单簿深度数据中清晰观察到。下图对比了崩盘周(10月6日-13日)与今年以来(YTD)BTC/USDT在中间价±2%区间的订单簿深度。

数据来源:Coin Metrics 市场数据专业版

在正常市场环境下(虚线),BTC订单簿深度相对稳定,买卖双方流动性均维持在4000万美元左右。而在崩盘期间(实线),订单簿两侧的流动性均大幅枯竭。流动性不足时,即便中等规模的抛售压力,也会引发远超预期的价格波动,加速下跌趋势:

-

对比特币而言,这种流动性挤压虽剧烈但仍可控;

-

对山寨币而言,本就稀薄的订单簿深度几乎完全消失,导致价格异动幅度更大、买卖点差进一步扩大。

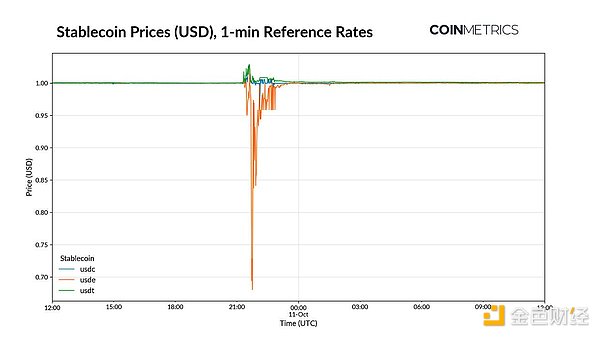

四、特殊案例:Ethena的USDe价格错位

此次崩盘中,最引人注目的受害者之一是Ethena发行的合成美元稳定币USDe。与USDT、USDC等法币抵押型稳定币不同,USDe通过delta中性基差交易维持锚定——即持有现货多头的同时,建立等额永续合约空头头寸。USDe主要用于币安等中心化交易所的保证金抵押(币安曾通过高收益激励计划推广USDe),其质押版本sUSDe则广泛用于借贷协议的抵押品。这种独特的风险结构以及跨链上-链下的使用场景,使得USDe的稳定性与整体杠杆环境高度绑定。

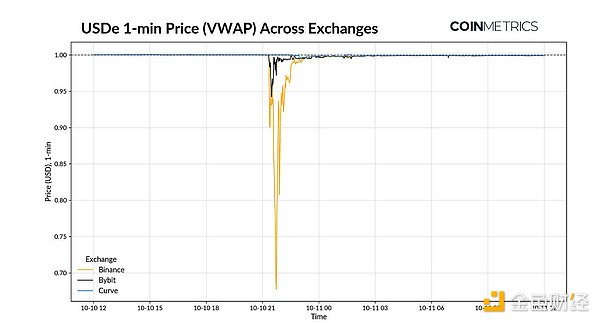

崩盘期间,USDe价格一度跌至0.67美元,而USDT、USDC等法币抵押型稳定币的价格则略高于1美元平价。

数据来源:Coin Metrics 参考汇率

价格错位最严重的平台是币安——此处USDe的杠杆敞口与交易活跃度可能最高。相比之下,Bybit上的USDe价格更接近平价(约0.94美元),Curve等去中心化交易所上的价格甚至维持在0.99美元附近,这表明这些平台的USDe流动性更深,或杠杆敞口更低。尽管USDe价格随后迅速回升,但这一事件凸显了综合评估二级市场流动性的重要性,以及跨平台定价碎片化带来的影响。

数据来源:Coin Metrics 市场数据馈送

此次事件并未从根本上威胁Ethena的设计逻辑——USDe始终保持超额抵押,铸造与赎回功能也正常运行,但它暴露了平台专属预言机定价与杠杆清零背后的风险。

五、未来的关键点

此次周末崩盘提醒我们:当杠杆、流动性不足、宏观冲击三者叠加时,市场脆弱性会迅速显现。尽管事件暴露了部分结构性缺陷,但并未改变市场长期发展的根本基础。

1. 杠杆与流动性

永续期货市场的杠杆堆积,叠加流动性稀薄,为“快速去杠杆”创造了条件。价格下跌后,清算与流动性枯竭形成相互强化的循环,成为放大波动的核心动力。

2. 24/7交易的反射性

加密货币的24小时不间断交易,使得市场冲击能实时传导。由于缺乏传统市场的“熔断机制”,波动率被进一步放大,尤其是在周末流动性本就稀薄的时段。

3. 平台碎片化

不同交易所间的流动性与定价差异,加剧了价格错位。这意味着市场亟需更完善的“跨平台流动性聚合”“跨平台风险管理”,以及更可靠的定价基础设施。

4. 合成资产风险

USDe的价格错位表明,当合成资产、代币化资产与传统市场的关联度提升时,风险可能在链上-链下市场间传导。

5. 网络韧性

尽管波动率创下纪录,但链上网络保持了韧性:即便区块空间需求激增,区块生成、吞吐量与交易费用仍维持稳定。

6. 结构成熟度

尽管多数山寨币出现剧烈价格错位,但比特币及其他主流资产表现相对稳健。这既反映了市场结构的抗风险能力提升,也体现了机构参与带来的积极影响。

这场大规模去杠杆本质上是一次压力测试,而非系统性失败。尽管造成了短期混乱,但它帮助市场清除了过剩杠杆,为后续发展奠定了更健康的基础。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

快讯

快讯