瑞银解析:美股泡沫风险的七大观测指标

作者:叶慧雯 来源:华尔街见闻

随着美股估值持续处于高位,市场是否已进入泡沫区间的讨论愈发激烈。尽管企业盈利表现强劲,但华尔街高管已经开始警示可能的回调风险。

据追风交易台报道,瑞银集团(UBS)最新报告提出了一个包含七项指标的框架,并得出结论:当前市场正处于潜在泡沫的早期阶段,尚未达到危险的顶峰。

瑞银指出,科技股的市盈率相对于市场整体而言接近正常水平,其盈利修正和增长前景良好,资本支出周期也处于早期。最关键的是,当前市场远未出现历史泡沫顶峰时的种种过剩迹象。

瑞银总结称,如果说市场存在泡沫,那可能体现在科技巨头的高利润率上。随着行业资本密集度的增加和竞争加剧,这种高利润率未来可能会面临下行压力。但就目前而言,市场距离真正的危险时刻尚有距离。

泡沫形成的七个前提

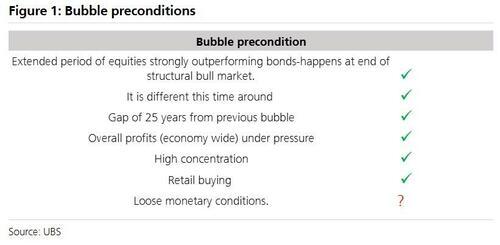

瑞银股票策略师 Andrew Garthwaite 及其团队在报告中提出,市场泡沫的形成通常需要满足七个前提条件。他们认为,如果美联储的降息路径与瑞银的预测一致,那么所有七个条件都将被触发。

-

逢低买入心态: 过去十年,股票相对于债券的年化回报率高出 14%,远超形成这种心态所需的 5% 门槛。

-

「这次不一样」的叙事: 生成式人工智能(Gen AI)的崛起提供了强大的新技术叙事。

-

代际记忆差距: 距离上一次科技股泡沫(1998 年)已有约 25 年,新一代投资者更容易相信「这次不一样」。

-

整体利润承压: 在美国,若剔除市值最高的 10 家公司,其余企业的 12 个月远期每股收益(EPS)增长接近于零,这与科网泡沫时期的利润状况类似。

-

高度集中化: 当前美股市值和收入的集中度均处于历史最高水平。

-

散户积极入场: 在美国、印度、韩国等多个地区,散户交易活动显著增加。

-

宽松的货币环境: 目前金融条件已经宽松,若美联储按预期降息,货币环境将进一步放松。

泡沫顶部的三大信号

尽管泡沫的条件正逐步具备,但瑞银认为,市场距离真正的泡沫顶峰还有相当距离。报告从估值、长期催化剂和短期催化剂三个维度,分析了标志市场见顶的关键信号。

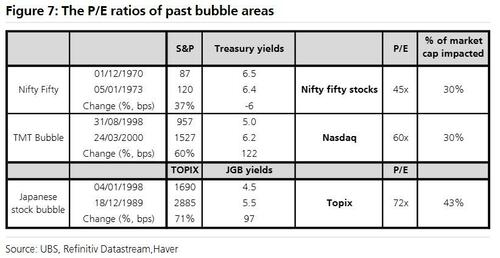

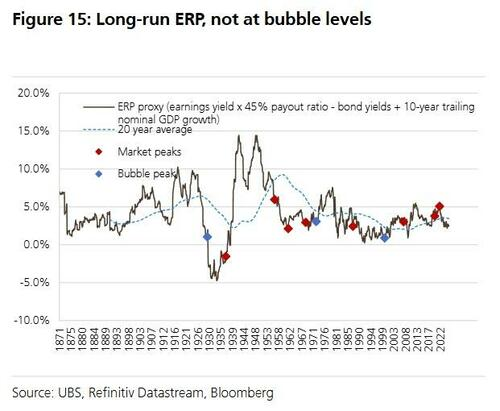

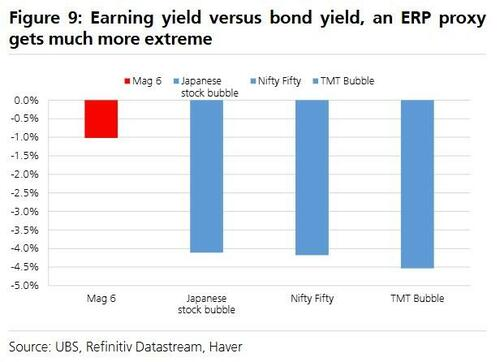

1、明确的估值过高:历史上的泡沫顶峰通常伴随极端估值。例如,在之前泡沫中,至少 30% 市值的公司市盈率会升至 45 倍至 73 倍,而目前「科技七巨头」(Mag 6)的动态市盈率为 35 倍。同时,股权风险溢价(ERP)也未降至 2000 年或 1929 年时约 1% 的极端低位。

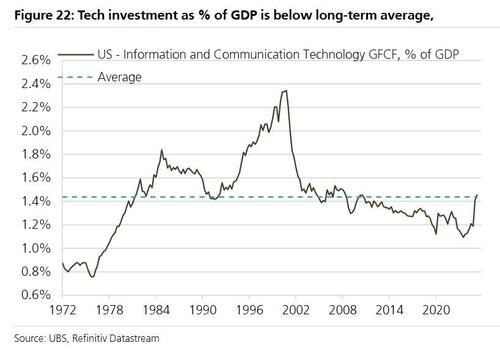

2、长周期见顶催化剂:报告指出,多个长期指标也未显示见顶迹象。首先,信息和通信技术(ICT)投资占 GDP 的比重远低于 2000 年水平,未出现明显的过度投资。

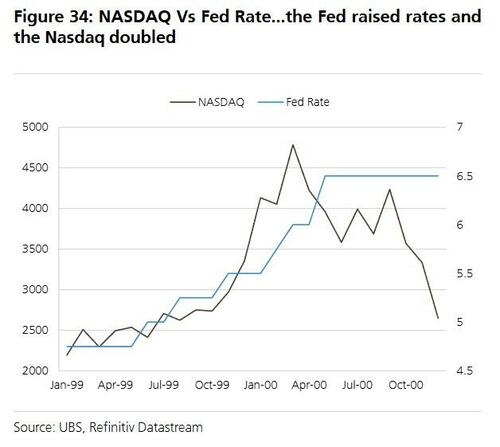

其次,科技巨头的杠杆率远优于科网泡沫时期。此外,市场广度并未像 1999 年那样严重恶化,当时纳斯达克指数接近翻倍,但下跌的股票数量几乎是上涨的两倍。

3、短周期见顶催化剂:从短期来看,市场也缺少见顶的紧迫信号。例如,尚未出现类似 2000 年沃达丰 / 曼内斯曼或美国在线 / 时代华纳那样的极端并购案。同时,美联储的政策立场也远未达到触发崩盘的紧缩程度。历史经验显示,只有当利率升至接近名义 GDP 增速(预计 2026 年为 5.2%)时,市场才会见顶。

后 TMT 时代的启示

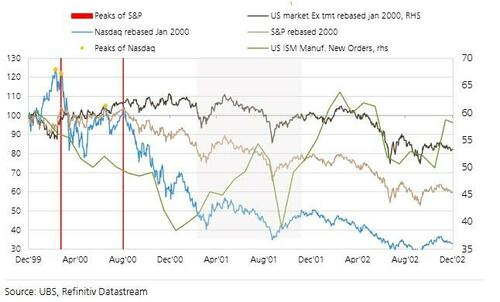

瑞银回顾了 2000 年科技、媒体和电信(TMT)泡沫破裂后的经验,为投资者提供了几点启示。首先,泡沫破裂后,价值可能会流向非泡沫领域,在最初的抛售中,非 TMT 股票一度上涨。其次,市场可能出现「回声效应」或双顶形态。最重要的是,「概念正确但价格错误」,微软、亚马逊和苹果等公司股价从高点暴跌 65% 至 94%,耗时 5 到 17 年才收复失地。

报告还强调,价值链的最终赢家可能不是基础设施的建造者,而是能够利用新技术创造颠覆性应用或关键软件的用户。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

首页

首页 快讯

快讯