香港持牌虚拟货币交易所进军OTC市场

撰文:刘红林

来源:曼昆区块链法律服务

时隔一年再度踏入香港 Web3 嘉年华的会场,红林律师发现了一个有趣的现象:几家已经获得香港虚拟资产交易平台牌照的合规交易所,竟然纷纷布局虚拟货币场外交易(OTC)业务。

在香港湾仔或铜锣湾的街头拐角处,你可能会看到这样一个场景:店面装修类似银行柜台,墙上写着「数字资产兑换」。走进去,你可以兑换USDT、提取BTC,甚至还能将一堆稳定币打进你在香港本地的银行账户。

这与合规交易所有何关系?事实上,这些看似「街边找换店」的场所,很多都是合规持牌平台的战略合作伙伴。这不禁让人思考:场内做的是交易所,场外跑的是OTC,难道这是香港Web3生意人的双修版本?

如果放在两年前,这种情况可能令人意外。毕竟按照传统理解,拿到牌照后不就该专注于撮合引擎、清结算和合规体系吗?如今却纷纷下场做起了「换币」业务,听起来像是降维打击。然而,了解目前香港合规交易所的盈利现状以及内地与香港之间的资金流动情况后,这样的安排显得顺理成章,甚至是必然。

现实是,当前虚拟货币行业的主力资产和用户大多数仍掌握在中国内地。无论是加密原生投资人,还是转型的传统实业老板,甚至跨境贸易团队,都在使用虚拟货币作为资金通道、对冲汇率风险,或完成境外结算。流量和资金仍然集中在内地。

但问题在于,香港的合规交易所不能直接服务内地居民。几乎所有持牌交易平台都明确表示「不面向中国内地居民提供服务」,甚至在KYC环节就将许多用户拒之门外。即便声称自己是境外华人,也需要提供境外身份证明、非大陆手机号,并解释资金来源。看似合规,实则门槛极高。

那么,如何解决这一问题?交易所总不能空转不赚钱吧。于是,OTC成了各方都能接受的「缓冲地带」。

所谓OTC,简单来说就是不通过交易撮合系统,而是由买卖双方(或中介撮合者)直接完成资产与法币的双向转换。在香港,这类交易一方面能更灵活地对接来自内地或非合规地区的需求,另一方面由于OTC业务尚未纳入虚拟资产交易平台牌照制度,仍处于「监管尚未落地」的灰色地带。换句话说,在场内牌照红线清晰、审查严格的背景下,场外成了缓解合规限制、扩大经营空间的现实出口。

更重要的是,许多OTC场景本质上是对现实市场需求的响应。比如,一位深圳老板过去用美元支付中东货款,如今外汇额度受限、汇率不稳定,选择将人民币换成USDT,再从香港走出去。又或者,一个机构客户希望在香港持牌交易所买币,但账户迟迟无法开通,只好先通过OTC完成第一笔换币,再从场外转入场内。

由此可见,合规交易所背后布局OTC并非突发奇想,而是产业链的自然延伸。若场内无法赚取交易手续费,只能靠场外的兑换服务费甚至接一些做市收益。毕竟在香港开设一家交易所,年投入动辄几千万,若仅依赖几百个机构搬砖或零星的项目上币费,这笔账早就撑不下去了。

因此,如今在香港中环、铜锣湾甚至上环地铁口附近,已出现不少类似「找换店」的OTC门店。他们打出的口号是「安全便捷」、「支持港币、美金、电汇」等。一进门,他们会询问你需要兑换什么币种、资金要转入哪个账户,甚至提供定向转账服务。而这些门店,要么是持牌交易所的战略合作商,要么是其私下盘活资源建立的「影子分支」。

这种操作逻辑逐渐成为行业规则:场内合规、场外灵活,一体两面。交易所通过第三方合作、技术接入或「关联但不控制」的架构,顺利绕开监管要求,同时也让资金流有了一个更可控的入口。

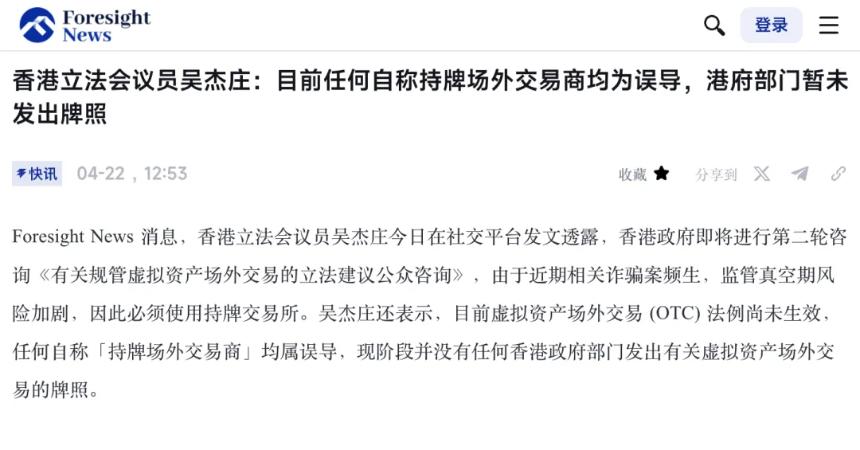

然而,这个市场并非没有风险。自2024年下半年以来,香港监管部门已注意到OTC市场的迅速扩张,并多次释放「未来将对OTC服务建立单独监管框架」的信号。据了解,虚拟资产OTC服务牌照的草案正在酝酿之中,或许不久的将来,这些找换店也将进入「持牌时代」。

因此,现在不仅合规交易所团队盯上了这块市场,就连原本在内地从事USDT交易的老团队,也开始在香港物色办公室,甚至挂靠本地人头设立空壳公司,只为抢占这个尚未收紧的窗口期。大家都清楚,一旦真正的OTC监管制度落地,准入门槛和合规成本必然会上升。若不提前卡位,等到下一轮监管来袭,就只能被洗出局。

虚拟资产行业的发展从来不是「非黑即白」的剧本。在合规与现实之间,每个玩家都在寻找最舒适的位置生存,试图理解什么是真正的「合规红利」——不仅是开设一个交易平台,更是搭建一个在合规之上、能够顺利运行并接触真实市场需求的系统。

场外不等于违法,持牌也不等于安全。关键在于路径的设计与执行的节奏。

免责声明:

1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代币币情的观点或立场

快讯

快讯